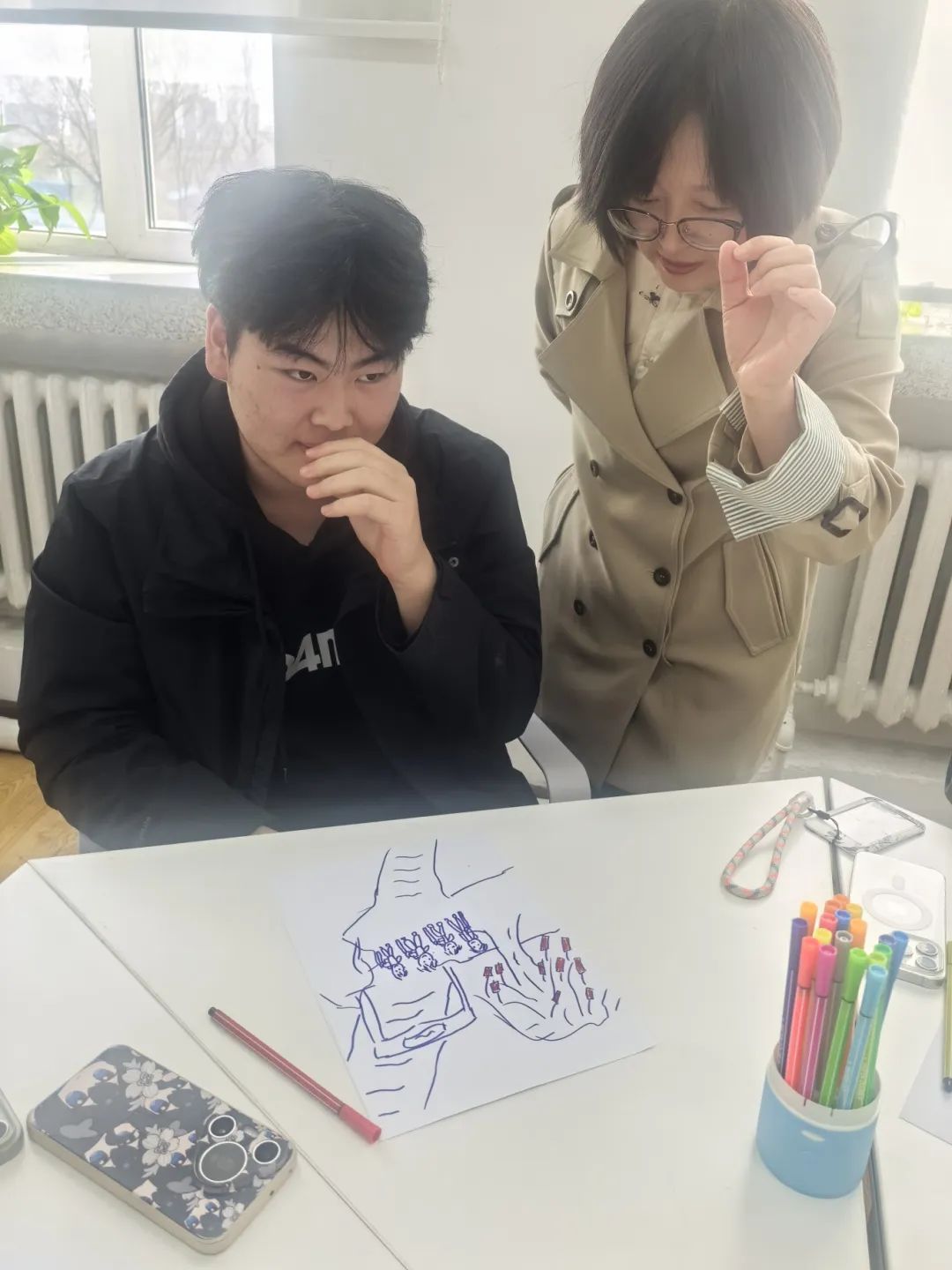

4月9日周三下午,未来楼202“未来智造坊”化作一座“心灵山峰”,同学们在钱淑红老师的带领下,通过绘制“爬山场景”展开了一场别开生面的压力探索之旅。当画笔落在纸上,蜿蜒的山路、同行的身影、背包里的行囊……每一处细节都成为解码内心的钥匙。

画一座山,照见内心的攀登之路

钱淑红老师以“爬山”为主题,引导同学们用画笔构建专属自己的登山图景。根据同学们画出的山路形态,天气与环境,同行者与装备等,钱老师现场解读:“爬山是学业旅程的隐喻,重点不是‘必须登顶’,而是看见自己如何应对‘累了想休息’‘迷路会慌张 ’的真实感受。”

在细节里解码:应对压力的登山指

针对画作中的典型意象,钱老师展开深入分析并给出实用建议:

“背包太重”怎么办?(对应目标过载)

“试着像整理登山包一样拆解任务——把‘期末考’拆成‘每天复习一章’,把‘论文’拆成‘先写文献综述’,轻装上阵才能走得更远。”

“山路太陡想放弃”怎么办?(对应畏难情绪)

“画中停在半山腰的同学,可以试试‘回头看’——你已经爬过的路都是进步,接纳自己的节奏,比强迫冲刺更重要。”

“独行vs结伴”如何选?(对应社交需求)

“无论是享受独处的‘独行侠’,还是需要同伴的‘小团队’,找到让自己舒适的支持方式就是最好的选择——就像有人画了‘山路上的补给站’,适时求助不是软弱,是智慧。”

分享时刻:当画作成为对话的桥梁

围坐分享时,同学们惊讶于彼此画作的“共鸣感”,对一些不约而同的细节所喜悦:不止自己有这些压力,大家原来都是一样的,在面对不同压力的情况我们都会有些相同的应对方法。钱老师特别强调:“绘画分析不是标签化解读,而是通过具象化的场景,让我们跳出‘我应该怎样’的执念,看见‘我正在怎样’的真实——这本身就是释放压力的开始。”

从爬山到人生:与压力共舞的智慧

这场以“爬山”为引的沙龙,让同学们在画布上完成了一次心灵的“登山之旅”:原来压力不是需要打败的敌人,而是成长路上的同行者;原来停下脚步观察自己的状态,比盲目冲刺更有意义。正如钱老师在总结时所说:“学业的山路上,我们既要学会‘抬头看山顶’的目标感,也要拥有‘低头看脚步’的专注力——慢慢来,反而更快。”